Les différents types de révision

Ici, nous allons énumérer de manière non exhaustive les différents types de révision que j’ai pu côtoyer de près ou de loin durant mon cursus. Ces différentes méthodes apportent, j’en suis convaincu, le même taux de réussite (sauf peut être l’exception qui confirme la règle que je mentionne plus loin)..

I. Lecture, lecture, et encore lecture…

Alors oui, je n’vais apprendre qu’à peu de monde que la lecture est une méthode simple d’apprentissage en terme d’application. C’est celle que l’on nous enseigne depuis notre plus tendre enfance. Mais mettons tout de même au clair différentes bases, toujours intéressantes à revoir, associées à une méthode peu commune que j’ai eu l’occasion d’apprendre dans le livre Savoir par coeur sans apprendre par coeur du Docteur Michele TEMAM, appliquée aux études de médecine.

Tout d’abord il y a lire, et lire.

Les différentes étapes seraient :

1. Se décider sur un support unique (référentiel, fiches personnelles, fiches pré-faites, etc…). Pour certains, il s’agit d’une tâche simple, pour d’autres étonnamment complexe. L’idée n’est pas de forcément de faire l’ensemble du programme d’une matière sur le même référentiel ou d’utiliser exclusivement les mêmes fiches pour l’ensemble du programme, mais au moins choisir un support spécifique à chaque cours.

Je vous ai fait un récapitulatif non exhaustif des différents supports possibles et ai tenté de les trier tant bien que mal selon leur qualité et par chapitre, juste ici (en cours de réalisation).

2. S’approprier le cours via une lecture complète de celui-ci ou de la partie à mémoriser en lecture rapide. L’idée maîtresse de cette lecture est de lutter contre la « peur de l’inconnu », de la difficulté du sujet. Il faut vraiment être le plus rapide possible. Pas mot à mot. Cette étape peut être réitérée une seconde fois si le sujet est complexe ou particulièrement long. (Temps approximatif : 30 secondes par page)

Il est très fréquent de « procrastiner » spécifiquement sur un cours. Car on ne l’aime pas, on l’a toujours mis de côté, ou un tas d’autres raisons. Essayez ne serait-ce que de vous forcer en 10-15 minutes maximum à le survoler en lecture rapide. Vous verrez sûrement assez vite la différence en ce qui concerne votre appréhension pré et post-lecture rapide.

3. Ensuite, selon la difficulté du cours, vous pouvez relire, toujours rapidement (peut être un peu moins rapidement tout de même qu’en lecture rapide), l’entièreté du cours en le scindant en différentes couches, du plus superficiel au plus complexe. Passer 2-3 minutes sur le titre et les différentes parties, sous-parties du cours. Puis les rangs A par exemple (pour les cours spécifiques à l’EDN), puis les annotations type « pour comprendre » ou le fameux encadré « conclusion » que beaucoup n’ont pas le courage de lire une fois arrivés au bout du chapitre.

À noter que lire cet encadré, tout comme l’introduction, selon le cours, peut permettre de comprendre approximativement ce qui semble important à retenir pour les auteurs, ce qui vous amènera lors de l’apprentissage approfondi du document, à vous focaliser sur des choses que des médecins considèrent comme importantes et non sur ce que vous supposez être important 😉.

Puis enfin si ça vous concerne, lire rapidement encore une fois les rangs B. (Temps approximatif : 15-20 minutes par tranche de 15-20 pages pour l’ensemble des étapes)

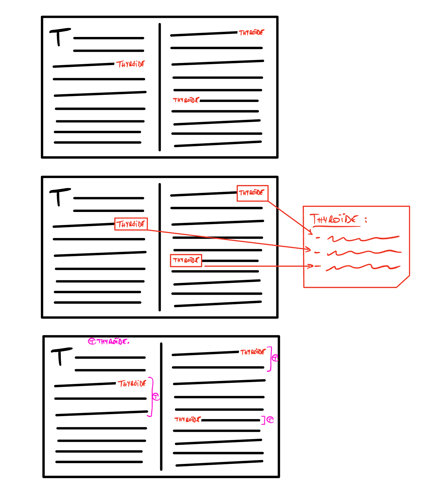

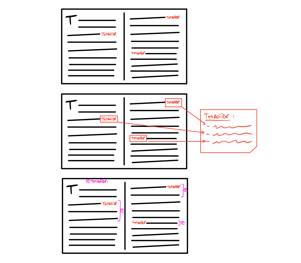

4. Faire des liens. L’idée ici est de regrouper les informations le plus clairement possible dans notre tête. Dans la plupart des cours sont dispatchées les informations d’un même thème un peu partout dans les pages.

L’idée est donc simplement de créer et mettre en évidence des liens entre les différentes parties du cours. Je vous propose deux façons différentes : soit noter sur un post-it ou une feuille séparée, à intercaler ensuite entre les pages du livre, l’ensemble des informations concernant le même thème. Soit de mettre un symbole commun dans le secteur où se trouve l’information et de faire un sommaire des symboles à la première page du cours.

Bien que la première proposition puisse séduire beaucoup de personnes, surtout les plus puristes d’entre nous qui aiment avoir un cours propre et comme neuf entre chaque lecture, l’idée est vraiment de vous approprier le cours. Non pas pour vous personnellement, mais pour votre cerveau. Et annoter le cours, faire des dessins, des flèches, des croix, des petits coeurs et tout ce que vous voulez aidera ce dernier à se sentir comme chez lui lors de votre prochaine lecture. A bon entendeur !

Bien que la première proposition puisse séduire beaucoup de personnes, surtout les plus puristes d’entre nous qui aiment avoir un cours propre et comme neuf entre chaque lecture, l’idée est vraiment de vous approprier le cours. Non pas pour vous personnellement, mais pour votre cerveau. Et annoter le cours, faire des dessins, des flèches, des croix, des petits coeurs et tout ce que vous voulez aidera ce dernier à se sentir comme chez lui lors de votre prochaine lecture. A bon entendeur !

5. Maintenant que vous avez déjà bien taffé sur le cours, l’idée est de vous poser des questions. Prenons l’exemple de n’importe lequel des cours de « pathologie ». La FA. Posez-vous la question de ce que vous attendez de ce cours et essayez de répondre à vos propres questions.

Typiquement :

– A la fin de ce cours j’espère savoir ce qu’est une FA ? (Physiopathologie)

– Quand est ce que je dois y penser ? Devant un enfant de 10 jours de vie ou plutot un papy de 70 ans ? Devant un sujet fumeur à 50 PA ou plutôt un sujet atteint d’obésité morbide ? (Epidémiologie et Facteurs de risques)

– Face à une suspicion de FA, lors d’un examen clinique dirigé, que dois-je rechercher ? Y a t il des signes de complications primordiaux à rechercher ?

– Une fois que ma clinique est typique, quels sont les examens complémentaires ou non que je dois programmer ? Est ce qu’un iono pourrait m’être utile ? Si oui pour quelle raison ? Un ECG ? Etc…

En gros, posez-vous des questions. Le plus possible.

Et le but à la fin, c’est d’avoir tellement compris et assimilé le cours, qu’en appelant votre petite soeur de 12 ans, vous puissiez lui expliquer son ensemble. Et qu’elle comprenne bien sûr… (voir l’article La technique de Feynman)

6. Félicitations ! Vous avez maintenant le cours bien dans votre tête pour votre pratique. Il est temps maintenant de l’avoir pour votre examen. Cette étape est, selon moi, la plus agréable. Elle consiste tout simplement à faire des QCMs mais livre ouvert !

N’hésitez pas d’ailleurs à continuer à vous approprier le cours en annotant tout ce que les QCMs peuvent vous apprendre de plus et qui ne figurent pas forcément sur votre support.

7. Enfin, l’épreuve du feu. Lancez-vous dans les QCMs, mais cette fois-ci, livre fermé… Bon courage !

Et don’t panic. Vous ne saurez jamais tout du premier coup (même au 18ème d’ailleurs). Et votre support, quelqu’il soit n’aura jamais 100% des informations d’un sujet. Essayez, je sais que ce n’est pas le plus simple, de vous réjouir quand vous tombez sur un QCM pour lequel vous ne détenez pas la réponse. C’est une information que vous aurez de plus pour le fameux grand jour ! C’est la seule chose qui compte vraiment !

Si cette méthode vous intéresse et que vous souhaitez en apprendre plus à son sujet, je vous conseille ce petit livre écrit par la Docteur Neuro-Radiologue Michele TEMAM : Savoir par coeur sans apprendre par coeur